基于GD32E230C8T6 32位微控制器設計的輪轂電機驅動方案,通常涉及多個方面的設計和實現,包括硬件電路設計、軟件控制算法開發以及系統調試與優化。以下是該方案的總體設計思路:

1. 微控制器選擇

GD32E230C8T6 是一款基于ARM Cortex-M23內核的32位微控制器,具有高性能、低功耗的特點,適用于電機控制、嵌入式應用等領域。它的主要特性包括:

64KB Flash,8KB SRAM

支持多達24個GPIO口

多種通信接口:SPI、I2C、USART

具備多達16個PWM輸出,可用于精確的電機控制

高速的ADC,可用于電流、位置傳感器的數據采集

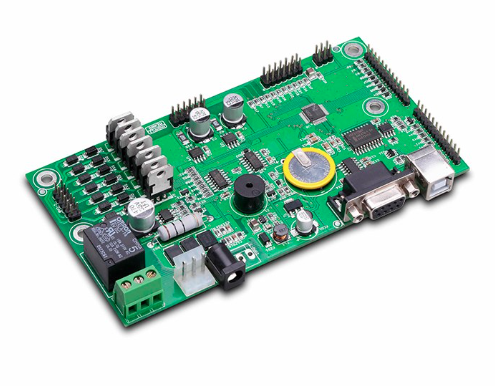

2. 電機驅動電路設計

功率驅動電路:使用MOSFET或IGBT作為開關器件,構成三相全橋電路,用于控制輪轂電機的相電流。可以考慮使用高效能的驅動芯片,如IR2110來驅動MOSFET。

電源管理:GD32E230C8T6需要穩定的3.3V供電,同時功率電路部分可能需要更高的電壓(如12V或24V),因此需要設計穩壓電路和電源濾波電路。

保護電路:為防止過壓、過流等異常情況,需要設計保護電路,包括電流檢測電路、過壓保護電路等。

3. 軟件算法開發

PWM波形生成:利用GD32E230C8T6的定時器模塊生成PWM信號,用于控制電機的驅動信號。需要根據電機的速度要求調整PWM的占空比。

FOC算法(Field-Oriented Control):采用FOC矢量控制算法,實現對電機的精確控制,包括控制電機的轉矩和速度。GD32E230C8T6的高速ADC模塊用于采集電流傳感器的數據,進行電流環的閉環控制。

速度與位置控制:通過增量式編碼器或霍爾傳感器反饋電機的速度和位置,采用PI或PID控制算法,實現對電機速度和位置的精確控制。

通信與監控:實現與上位機或其他控制模塊的通信接口,常見的接口如USART、CAN等,用于狀態監控和參數調整。

4. 系統調試與優化

參數調優:在實際的電機控制過程中,通過實驗來調整PI/PID控制器的參數,以獲得最佳的電機動態響應。

溫度管理:監控電機和驅動電路的溫度,防止過熱導致的損壞,必要時加入散熱設計或降低工作頻率。

故障診斷與恢復:設計故障診斷機制,一旦檢測到故障(如過流、過壓),及時切斷電源并進行保護動作,記錄故障信息以便后續分析。

5. 硬件設計注意事項

PCB布局:考慮到電機驅動電路中的大電流和高速信號,在PCB布局時要特別注意電流路徑的設計和信號線的抗干擾能力,避免電磁干擾(EMI)影響系統穩定性。

散熱管理:功率器件的散熱是設計中的一個重要部分,可以通過加裝散熱片或設計良好的通風散熱結構來處理。

6. 調試與測試

6.1. 仿真與測試

仿真和測試是驗證電機驅動系統性能的關鍵步驟。它們有助于在硬件實施之前發現潛在的問題,并優化控制算法,以確保系統在實際應用中的穩定性和高效性。

6.1.1. 軟件仿真

控制算法仿真:使用MATLAB/Simulink或其他仿真工具,如PSIM、Plexim等,建立電機驅動系統的仿真模型,包括電機模型、驅動電路模型以及控制算法。在仿真環境下驗證FOC算法、PI/PID控制器的性能,調整參數以達到預期的動態響應和穩態性能。

波形與信號分析:通過仿真工具觀察電機的電流、轉矩、速度等關鍵波形,檢查是否存在超調、振蕩或穩態誤差等問題。根據仿真結果優化控制策略,如調整PWM頻率、優化濾波器設計等。

故障仿真:模擬各種故障條件,如過流、過壓、傳感器故障等,驗證系統的保護機制是否有效,確保在實際應用中能及時響應和保護硬件。

6.1.2. 硬件在環仿真(HIL)

HIL系統搭建:使用硬件在環仿真(HIL)平臺,將部分或全部控制算法加載到GD32E230C8T6上,并與仿真的電機模型和驅動電路進行實時交互。這種方法可以在不需要實際電機和功率硬件的情況下測試控制算法,減少開發周期。

實時性能評估:在HIL仿真中,評估控制算法的實時性能和響應速度,檢測潛在的時間延遲和計算負載問題。通過調整軟件結構和優化代碼,確保系統能夠滿足實時控制的要求。

6.1.3. 硬件調試

示波器與邏輯分析儀使用:在實際硬件電路上,使用示波器測量PWM波形、電流信號、速度反饋等關鍵參數,驗證與仿真結果的一致性。邏輯分析儀可用于檢查通信接口的時序和數據傳輸,確保系統穩定工作。

電流與電壓測試:測量驅動電路中的各關鍵點電壓和電流值,驗證功率器件的工作狀態,特別是在高負載下的性能。確保電路設計的可靠性,防止出現過熱、過流等問題。

溫度監控:使用熱成像儀或熱電偶實時監測系統中的關鍵元件(如MOSFET、驅動芯片、微控制器等)的溫度,評估散熱設計的效果,必要時調整散熱方案或設計。

6.1.4. 系統調優

參數優化:在實際硬件測試中,通過實驗調整PI/PID控制器的參數,優化系統的動態響應和穩態性能。根據實際運行狀態,調整電流環、速度環和位置環的控制參數。

實時調試:使用上位機軟件或調試接口(如JTAG/SWD),實時觀察微控制器內部的變量變化情況,調整控制算法中的關鍵參數,優化系統性能。

噪聲與EMI抑制:通過硬件調試,發現并解決電路中的噪聲和電磁干擾問題。可以通過增加濾波電容、改進PCB布局、優化地線設計等措施來抑制EMI。

6.2. 系統集成測試

整車集成測試:在電動自行車、電動滑板車等整車系統中進行集成測試,驗證輪轂電機驅動系統與整車控制系統的兼容性。檢查各模塊之間的協同工作情況,如電機控制、動力管理、通信等,確保系統整體性能達到預期要求。

負載測試:在各種負載條件下(如低負載、高負載、加速、減速等),測試電機驅動系統的性能,確保系統在極限工況下依然穩定工作。特別是在高負載和長時間運行時,評估電機的熱管理和系統的過熱保護機制。

道路測試:將集成后的電機驅動系統安裝到實際車輛上,進行各種道路條件下的測試,如平坦道路、上坡、下坡等。通過道路測試驗證系統的加速性能、爬坡能力、能耗效率等。

6.3. 最終性能驗證

標準符合性測試:根據相關行業標準或客戶需求,進行電磁兼容性(EMC)、安全性、環境適應性等測試,確保產品符合市場準入要求。

長期可靠性測試:進行加速老化測試,模擬系統在高溫、高濕、高振動等惡劣環境下的長期運行,驗證系統的可靠性和耐用性。記錄故障率并進行必要的改進,確保產品的高質量。

6.4. 量產準備

生產測試方案:制定生產線上的測試方案,包括自動化測試儀器的選擇、測試步驟的設計等,確保每個產品在出廠前都經過嚴格的測試。

質量控制:建立質量控制流程,確保每批次產品的質量一致性。通過統計過程控制(SPC)等方法,監控生產過程中可能出現的質量問題,并及時糾正。

最終產品驗證:在生產線下進行批量產品的隨機抽檢測試,驗證產品在大批量生產條件下的性能和質量穩定性。確保產品在進入市場前已達到可靠的工作標準。

7. 詳細的硬件設計

產品分類

產品分類

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版權所有 客服熱線:400-693-8369 (9:00-18:00)

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版權所有 客服熱線:400-693-8369 (9:00-18:00)