借助 AI,使用電流傳感器高效地采集用于預測性維護的數據

35

35

Clive "Max" Maxfield

Clive "Max" Maxfield

原標題:借助 AI,使用電流傳感器高效地采集用于預測性維護的數據

預測性維護(Predictive Maintenance, PdM)通過實時監測設備狀態,提前發現潛在故障,避免非計劃停機。電流傳感器作為核心數據采集工具,結合AI技術可實現高效、精準的PdM數據采集與分析。以下是具體實現方案與技術要點:

一、電流傳感器在預測性維護中的核心作用

關鍵監測參數

電流波形:反映電機、變壓器等設備的負載變化、機械振動或絕緣老化。

諧波含量:諧波異常可能指示變頻器故障、電機繞組短路或非線性負載問題。

三相不平衡:不平衡電流可能源于電機缺相、接觸器故障或電網波動。

典型應用場景

電機監測:通過電流紋波分析軸承磨損、轉子偏心或氣隙不均。

變壓器監測:通過勵磁電流變化檢測鐵芯飽和或繞組變形。

工業機器人:通過關節電機電流波動預測齒輪箱磨損或負載突變。

二、AI技術賦能高效數據采集與處理

邊緣AI實現實時分析

電機軸承故障檢測:邊緣AI模型實時分析電流諧波中的邊帶頻率(如轉子條故障特征頻率),故障識別時間從分鐘級縮短至毫秒級。

輕量化模型:在電流傳感器節點部署TinyML模型(如TensorFlow Lite Micro),直接在邊緣端處理電流數據,減少云端傳輸壓力。

特征提取:通過FFT(快速傅里葉變換)提取電流諧波、RMS(均方根)值、峰值因數等特征,降低數據維度。

案例:

云端AI實現全局優化

風電場維護:云端AI模型結合多臺風電機組電流數據,預測齒輪箱故障風險,提前14天安排維護,減少停機損失50%。

大數據分析:聚合多設備電流數據,通過深度學習(如LSTM、Transformer)預測設備剩余壽命(RUL)。

知識圖譜:構建設備-故障-電流特征關聯圖譜,實現跨設備故障推理。

案例:

AI驅動的自適應采樣

注塑機維護:在模具開合階段(高負載)提高采樣率至10kHz,在待機階段降低至1kHz,數據存儲量減少70%。

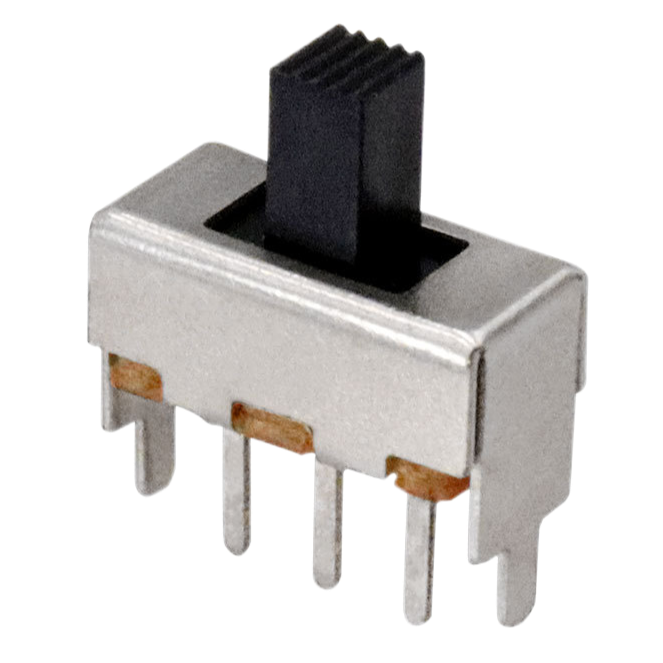

動態采樣率:根據設備運行狀態(如負載、轉速)調整電流采樣頻率,平衡數據精度與存儲成本。

異常觸發采樣:當電流RMS值超過閾值時,自動提高采樣率并觸發故障診斷流程。

案例:

三、高效數據采集系統架構

硬件層

高精度電流傳感器:選擇帶寬≥100kHz、精度±0.1%的傳感器(如LEM IT系列),覆蓋瞬態電流變化。

多通道數據采集卡:支持同步采集三相電流、電壓及溫度數據,時間同步精度≤1μs。

邊緣計算層

工業網關:搭載NVIDIA Jetson AGX Orin或STM32H7系列MCU,運行實時特征提取與異常檢測模型。

低功耗設計:通過事件驅動采樣(Event-Driven Sampling)降低功耗,延長現場部署周期。

云端平臺層

數據湖:存儲原始電流數據、特征向量及AI模型推理結果,支持時序數據庫(如InfluxDB)與關系型數據庫混合存儲。

AI訓練框架:使用PyTorch Lightning或TensorFlow Extended(TFX)實現模型自動化訓練與部署。

四、關鍵技術挑戰與解決方案

| 挑戰 | 解決方案 | 案例 |

|---|---|---|

| 噪聲干擾 | 硬件濾波(如EMI濾波器) + 軟件去噪(如小波變換、卡爾曼濾波) | 電機啟動電流中的高頻噪聲通過小波閾值去噪后,信噪比提升20dB |

| 數據標注成本高 | 自監督學習(如對比學習、自編碼器) + 半監督學習(如FixMatch) | 軸承故障數據通過自編碼器重構誤差標注,標注成本降低80% |

| 模型泛化性差 | 遷移學習(如Domain Adaptation) + 聯邦學習(Federated Learning) | 不同品牌電機電流數據通過聯邦學習聚合訓練,模型準確率提升15% |

| 實時性要求高 | 模型剪枝(如Pruning) + 量化(如INT8) + 硬件加速(如TPU、FPGA) | 電機電流故障診斷模型通過INT8量化后,推理延遲從50ms降至5ms |

五、實施步驟與效益分析

實施步驟

階段1:部署高精度電流傳感器,采集設備正常運行數據(3-6個月)。

階段2:基于歷史數據訓練邊緣AI模型,實現異常檢測(如電流突變、諧波超標)。

階段3:構建云端AI平臺,實現故障根因分析與剩余壽命預測。

階段4:集成維護管理系統(CMMS),自動觸發工單并優化備件庫存。

效益分析

延長設備壽命10%-20%。

提升產品質量(如減少因設備故障導致的次品率)。

減少非計劃停機時間30%-50%。

降低維護成本20%-40%(從計劃維護轉向按需維護)。

直接收益:

間接收益:

六、總結與推薦方案

核心方案:

邊緣AI + 云端AI:邊緣端實現實時異常檢測,云端實現全局優化與故障預測。

自適應采樣 + 特征工程:動態調整采樣率,提取關鍵電流特征,降低數據傳輸與存儲成本。

推薦產品:

電流傳感器:LEM ITN系列(高精度、寬頻帶)、TI INA240(高共模抑制比)。

邊緣計算設備:NVIDIA Jetson AGX Orin(高性能)、西門斯IM12-12(工業級防護)。

云端平臺:AWS IoT SiteWise(設備管理)、Azure Time Series Insights(時序分析)。

最終結論:

通過AI與電流傳感器的深度融合,可實現預測性維護數據的高效采集、實時分析與智能決策。該方案可顯著降低維護成本、減少停機時間,并提升設備全生命周期管理效率,是工業4.0時代智能制造的核心技術之一。

責任編輯:David

【免責聲明】

1、本文內容、數據、圖表等來源于網絡引用或其他公開資料,版權歸屬原作者、原發表出處。若版權所有方對本文的引用持有異議,請聯系拍明芯城(marketing@iczoom.com),本方將及時處理。

2、本文的引用僅供讀者交流學習使用,不涉及商業目的。

3、本文內容僅代表作者觀點,拍明芯城不對內容的準確性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保證。讀者閱讀本文后做出的決定或行為,是基于自主意愿和獨立判斷做出的,請讀者明確相關結果。

4、如需轉載本方擁有版權的文章,請聯系拍明芯城(marketing@iczoom.com)注明“轉載原因”。未經允許私自轉載拍明芯城將保留追究其法律責任的權利。

拍明芯城擁有對此聲明的最終解釋權。

產品分類

產品分類

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版權所有 客服熱線:400-693-8369 (9:00-18:00)

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版權所有 客服熱線:400-693-8369 (9:00-18:00)